|

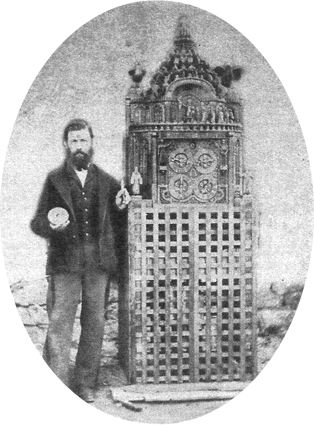

Karl Ketterer, Mechaniker in St.Peter |

| Joseph Ludolph Wohleb |

|

|

|

| Karl Ketterer - Oelstudie nach dem Leben von A.G. Knittel Freiburg |

Kreuz im "Engel" (Sägendobel) |

Ketterers Wunderuhr |

|

|

|

| Ketterers Haus am Steig in St.Peter Aufnahme: Emil Engel, Freiburg |

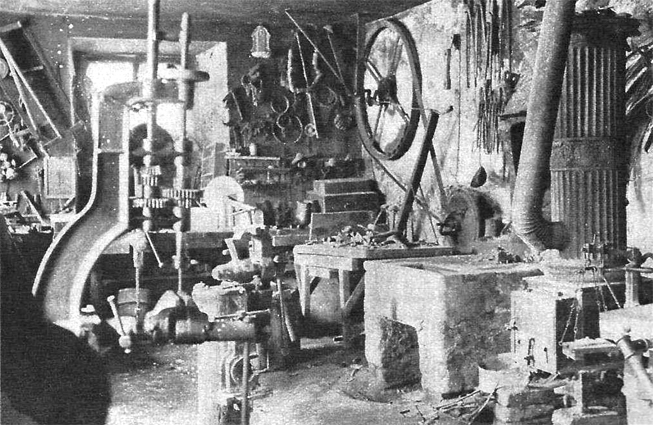

Ketterers Werkstatt Aufnahme: Emil Engel, Freiburg |

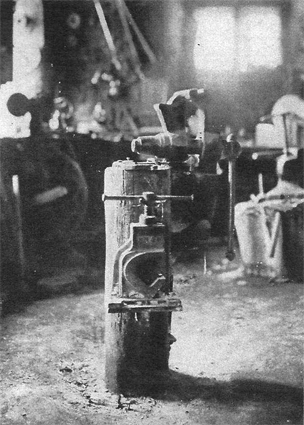

Der Amboss |