Kuno von Falkenstein

in der Kirche zu Kirchzarten

Freiburg i.Br.

der Gimbel´schen Waffensammlung

(Baden-Baden) rekonstruiert

der Gimbel´schen Waffensammlung

(Baden-Baden) rekonstruiert

|

|

|

|

|

|

|

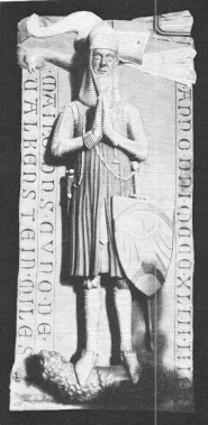

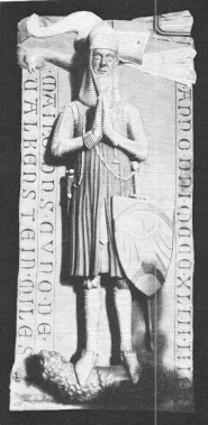

| Abb.1

Grabplatte des Kuno von Falkenstein in der Kirche zu Kirchzarten |

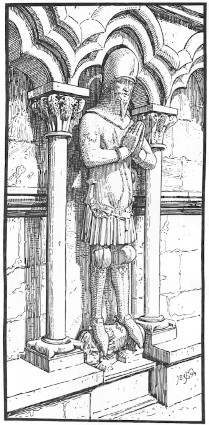

Abb.2

Herzog Bertold V. im Münster in Freiburg i.Br. |

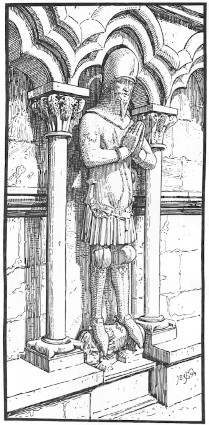

Abb.4

Ritterrüstung, aus Stücken der Gimbel´schen Waffensammlung (Baden-Baden) rekonstruiert |

Abb.5

Ritterrüstung, aus Stücken der Gimbel´schen Waffensammlung (Baden-Baden) rekonstruiert |

|

|

|

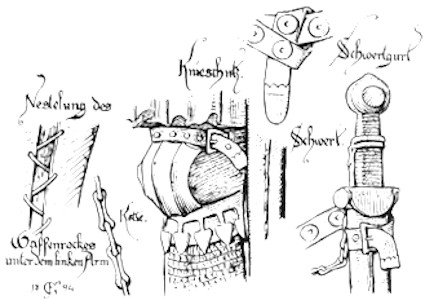

| Abb.3

Einzelheiten der Rüstung des Herzogs Berthold V. im

Münster in Freiburg i.Br. |

Abb.6

Ritterliche Tracht um 1200. (Nach einer Miniatur) Oberkörper und Kopf werden durch die lange rockartige Halsberge geschützt, an der Ärme und Kapuze angeflochten sind. Die Beckenhaube mit Naseneisen sitzt auf der Kapuze. |

Abb.7

Wappenskulptur am Treppenturme des ehemaligen St.Blasianer

Probsteigebäudes in Krozingen. (Roter Sandstein, stark

verwittert; Größe ca. 100/120cm) |