|

Eine Wanderung in´s Höllenthal |

| "Säng nicht das Vöglein mit munt´rem Schall, Blühten nicht Blumen allüberall, Glänzte nicht minder der Sonne Schein, Möchte ich auf Erden kein Wanderer sein.“ |

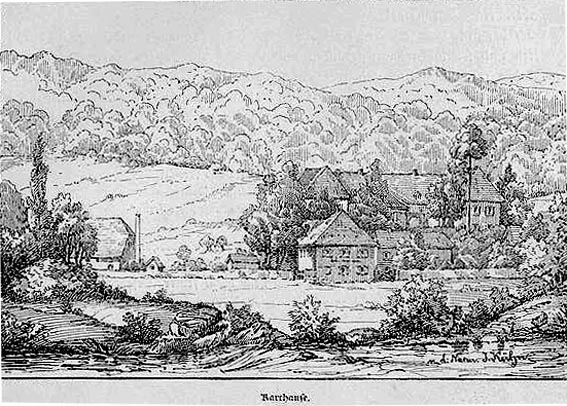

| „Von der Stadt nicht ferne ruhet in freundlicher Lage Die Karthaus, gelehrt sind ihre Väter und fromm; Früher besang sie schon des argentinischen Dichters Goldener Mund, der Apoll's höherer Gunst sich erfreut.“ Rechts vor dem Kloster strömend: „Längst der Mauern in schaumigen Wogen die Dreisam, Durch die Gefilde hin windend die fischreiche Fluth.“ |

|

|

|

|

| ”Wer hat das Recht, uns zu befehlen? Frei im Tannenwald haust der Bauer, Über ihm steht nur die Sonne: Also ist's in unsern Rodeln, Ist's im Einungsbuch zu lesen, s´steht nichts drin von Zins und Frohnden Und Leibeigener Dienstbarkeit.” |

|

| „Ihr Werk zerstäubte längst die Zeit in raschen Flug, Weg nahm der Sturm den Boden, der sie trug, Selbst Ihre Gräber sind verschwunden.“ Nur die Sage rankt sich auch an diese Ruinen „Und um Mitternacht, wenn kein´Aug´mehr wacht, Wenn vom Thurm schallt die Stunde, Dann ist´snicht geheuer In dem alten Gemäuer.“ |

|

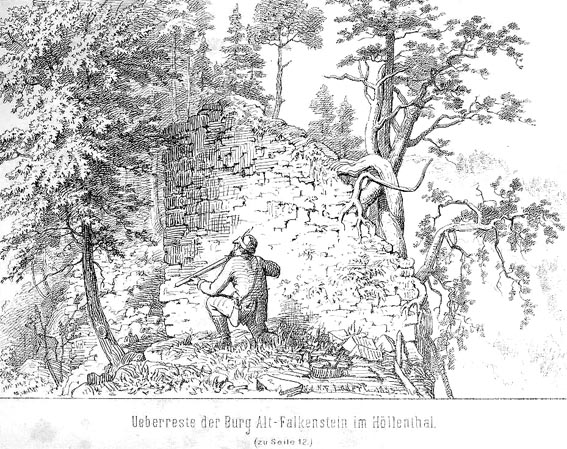

”Da nickt ein gastlich Schild im Wind,

Zwei Tauben drauf als Zeichen.” Drei Stunden von Freiburg entfernt, ladet dieses Wirtshaus in der Falkensteig gerne zur Rast ein, der Nudelsuppe, „Bache Mocke“ (”Kratzete“), Bachforellen, Bier und Wein, Alles ist ausgezeichnet, nicht minder ist es aber auch nach längerer Tour der Appetit. „Da nickt im Wind der Maienzweig,

Grüß´Gott Euch ihr beiden Tauben! Die alte Taube mit nickendem Schopf Stand behäbig am Treppensteine, Der jungen Taube braunflatternder Zopf Flog schon über´m goldigen Weine.“ |

|

|

|

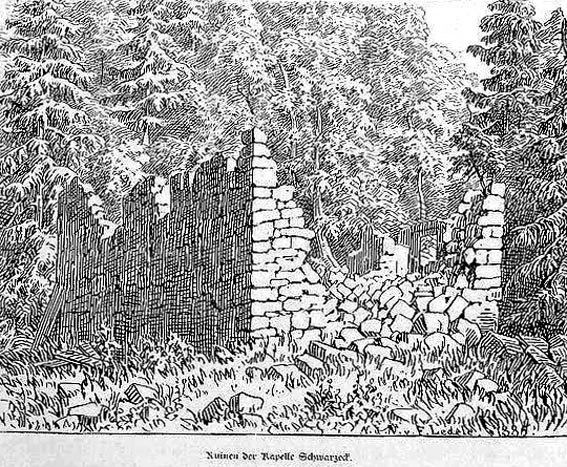

| „Da, wo die stolze Burg, verehret, auf kahl gewordenen Felsen steht, der Wind durch offene zerfallene Säle im weht, den Eingang Dorngebüsch verhüllt und auf zerbrochener Zinne, wild, der Geier seinen Raub verzehret, da kehren einst die Freuden häuslich ein.“ |

| „Der Ring mit seiner Hälfte sei die Probe unserer Ehetreu; versprich der Jahre sieben als Gattin mich zu lieben“ |

| „Jetzt bis zum Tode bist du mein, das spricht der fromme Falkenstein; verschwunden ist der Gäste Schaar und auch der Freier. Manches Jahr lebt Kuno hochbeglücket, von Liebe jung entzückend.“ |

| „Könntet ihr erzählen, Mauern, was die Trümmer eurer Macht tief in ihrem Schooß verhehlen, jene Scenen aus der Vorzeit Nacht! |

|

|

|

| „Oh unglückselge Stunde, da das Fremde in diese stillbeglückten Thäler kam, der Sitten forme Unschuld zu zerstören.“ |

|

|

|

|

„Mein Sohn, mein Sohn, geh´ nimmer zur See,

An der Stelle diese Sees, der sich nach der Sage nicht messen lässt, in

Wirklichkeit aber eine Tiefe von 39 Metern hat, soll in uralten Zeiten

ein reiches Kloster gestanden haben, das aber wegen der Sündhaftigkeit

seine Bewohnerinnen von dem plötzlich hereingebrochenen Wasser

verschlungen worden sei und dort lockt und verführt dich die Nixe, die Fee; dann bleibt dir im Herz ein unendliches Weh.“ „Noch immer geht die Sag´, im See sei's nicht geheuer. den zieht es hinab, der keck hinein sich wag." |